В 1987 году я, после года в начальном техническом моделировании, где был самым маленьким (я был первоклассником, а вся группа была второклассники), пришёл в автомодельный кружок, где снова оказался самым младшим. Педагог кружка Назаров Дмитрий Алексеевич работал модельщиком на НПО «Молния», которое занималось сборкой «Бурана», и из чьих ворот он и отправлялся в путь (последний), а кружок он вёл вечерами два раза в неделю, на полставки по совместительству. Вообще наш КЮТ был основан в конце 50-х годов, как подшефное учреждения машиностроительного завода им. Чернышева «Красный Октябрь» (не путать с кондитерской фабрикой), в народе именуемый как «пятисотка». Это был «ящик», занимавшийся производством и капремонтом авиадвигателей, градообразующее предприятие для тогда ещё города Тушино. «Пятисотка», «Молния», ТМЗ – с этими заводами была связана жизнь примерно каждого тушинца. Если там не работал кто-то в семье – так обязательно работал сосед. Потом, в нулевые, ещё долго на развалах у метро «Тушинская» пенсионеры, бывшие заводчане, торговали вынесенным когда-то с заводов инструментом.

Но вернёмся в 1987. Мне было 8 лет, и я вместе с остальной группой приступил к освоению невиданного для меня материала – миллиметровой авиационной фанеры (конечно же, вынесенной с завода), из которой делались боковины стендовой модели-копии «броневика, на котором выступал Ленин», всё-таки 1917-1987 – это была важная дата. Дмитрий Алексеевич был моделистом-стендовиком, поэтому первые модели, которые делали новички, представляли собой модели-копии из фанеры и дерева. Собирались они по шаблонам и из полуфабрикатов, которые Дмитрий Алексеевич делал у себя на работе и потом выносил, чтобы мы этим всем работали. К концу учебного года в наших поделиях и правда можно было узнать «Остин-путиловец», при должной фантазии и эрудиции. На следующий год делали «Додж ¾». Модель посложнее, но куда более интересная и «похожая на машинку», которая мне далась уже гораздо легче. Потом было ещё что-то, потом повторяли броневик, но уже без «выступал Ленин».

В общем, программа была такова, что первые год-два делается стендовая модель-«каталка», а следующей ступенью были модели кордовые: либо аэросани на одной лыже, либо «Темп» из готовых наборов, ну и дальше уже модели-копии, которые паяли, фрезеровали и так далее. К тому моменту, когда я уже окончательно перерос начальные стендовые модели, кордовый моделизм умирал как явление. Хотя мне по инерции дали набор «Темпа», я его как-то собрал, но никогда эту модель не запускали. Чтобы меня чем-то занять дальше, Дмитрий Алексеевич дал более серьёзную модель «Прибой», единственный набор в кружке, которую я уже так и не завершил, потому что окончательно стало понятно, что смысла в этом никакого нет. А за несколько лет до этого, когда я ещё вовсю делал деревянные модельки, Дмитрий Алексеевич говорил мне, чтобы я съездил с ними, с кружком, на соревнования, но я вообще не понимал как это и что, там требовалась полная самостоятельность – узнать время, место, самому отпроситься у родителей и так далее. При этом мне там было делать нечего, модели же у меня не было, просто зрителем, и довершало картину то, что отношения младшей группы и старшей, более сильной физически, были достаточно токсичными. Забегая вперёд, скажу, что когда я стал «старшей группой», этому был положен конец. Но как бы то ни было, я никогда, ни разу в жизни, не видел как едет кордовая модель автомобиля.

Когда стало ясно, что с кордовыми всё, Дмитрий Алексеевич решил, что теперь кружок будет заниматься трассовыми моделями. Я так понял, что кордодром закрыли и ездить туда на соревнования стало невозможно. А для трассовых никуда ездить не надо, кружок будет самодостаточен, трасса будет размещена прямо в кабинете. К тому времени я уже был самым «долгожителем» в кружке и даже, бывало, подменял Дмитрия Алексеевича, когда он опаздывал или болел, мне уже давали ключ от кабинета на вахте, я мог и задерживаться после его ухода, поэтому, конечно, я активно включился в проектирование трассы, которую надо было как-то вписать между станками, столом и чтобы ещё оставались проходы. Когда всё было придумано, Дмитрий Алексеевич напилил на заводе фанерные заготовки полотна, сделал деревянные рамы, нарубил полосы медной шины, сделал оснастку для сгибания ее по радиусам – большое алюминиевое кольцо с пазом, в который вставляешь полосу и руками по чуть-чуть подгибаешь на нужный радиус. Решено было на постройку трассы потратить год, и в этот год не проводить набора. Кто придёт – тот молодец. Это был где-то 94 или 95 год. И действительно, за год мы справились, при том, что я никогда не видел трассовых моделей. Трасса получилась небольшая, 2 дорожки, длина полотна, которую мы уже измерили после, была где-то между 7 и 8 метрами, а поскольку сборка велась на эпоксидную смолу с микросферами, вся конструкция получилось настолько жёсткой, что её можно было прям взять в руки и понести, словно стол! К сожалению, ни одного изображения трассы так и не сохранилось.

Поскольку о других кружках известно не было, никто никогда ничего не видел, не только я – всё приходилось изобретать заново. Лишь к 1997 году у нас получилось решить проблемы с питанием и контроллерами. Я, на тот момент уже молодой педагог, сумел выцарапать из бюджета клуба очень приличную по тем временам сумму, которая в долларах составила $666. Доллары я помню, потому что всё, что мы покупали, все цены, считались через доллары. В то время существовал ЦАСМК – Центральный автосудомодельный клуб России (о как мне импонировало что хотя бы тут нет этих самолётчиков, а буква «А» в аббревиатуре – это именно наше «авто», а не очередное «авиа»). В этом ЦАСМК, на Волоколамском шоссе, 60 был один из первых хоббийных магазинов в стране – «Термик». Через этот «Термик» меня вывели на некоего Александра Федотова, у которого оказались всякие трассовые штуки, которых раньше мы и в глаза не видывали. У него я купил наконец-то реостатные фирменные контроллеры для трассы, пару шасси Flexi-2, различных кузовов, моторов, токосъёмников, резины. Всё было исключительно Parma. Проблему с питанием мы решили при помощи автомобильного пускозарядного устройства, огромный ящик на колёсиках, он был куплен помимо тех 666 долларов, и модели у нас, наконец, поехали, потому что раньше мы использовали найденный в бескрайных подвалах КЮТ какой-то блок питания, который конечно, не выдавал нужных амперов, но если его закрутить вольт на 40, то после просадки уже что-то похожее на нужное питание получалось.

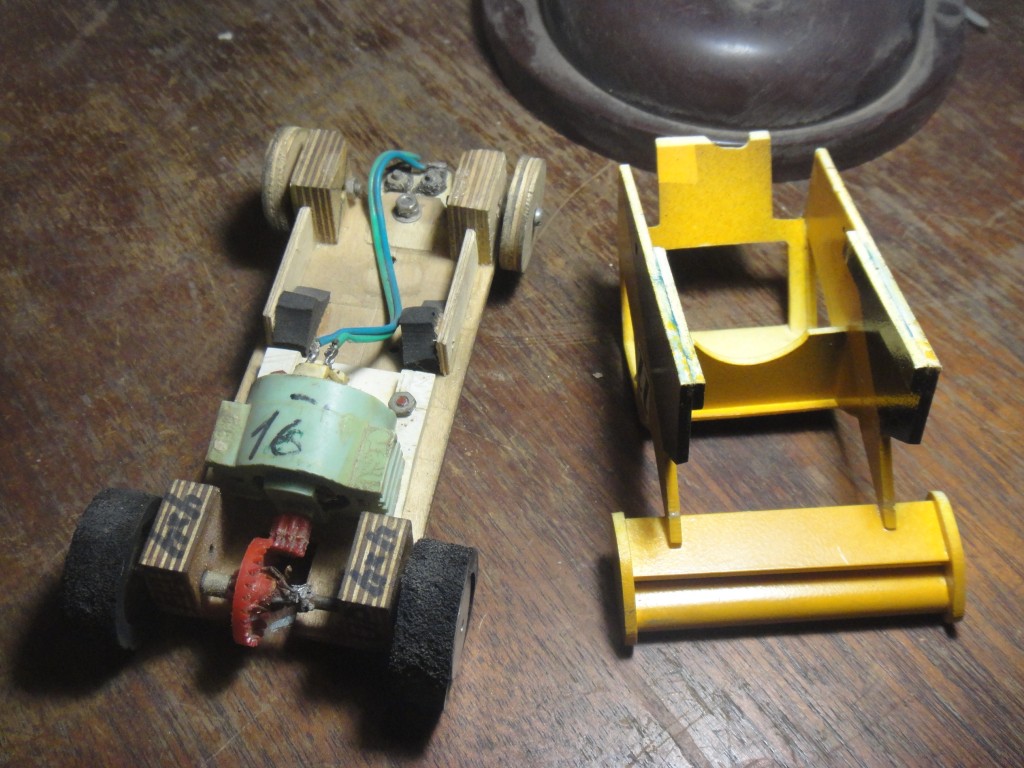

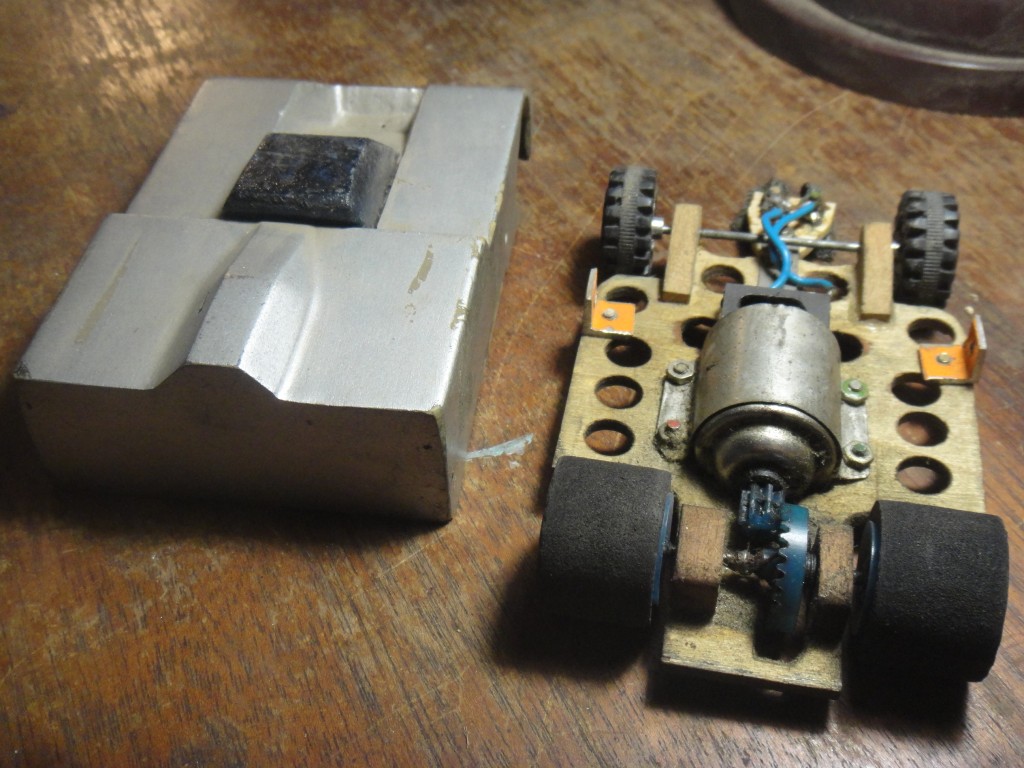

Какие же у нас были модели? Дмитрий Алексеевич всё для нас придумал, в рамках уже знакомых технологий. У себя на заводе он нарезал заготовки днища, из хорошей ровной тонкой 3 мм фанеры, надо было только подровнять форму по угольнику; из фанеры потолще, где-то 5 мм, он резал идеально круглые заготовки колёс, из фанеры 10 мм столь же идеальные «кубики» для крепления осей к шасси, для осей уже было отработанное на стендовых моделях решение – латунная (просто потому что её было завались) проволока Ф2,5 мм с нарезанной на концах резьбой и затянутыми между 2 гаек колёсами. Так крепились колёса на «Форд-Т», ещё одной модели-«каталке», который я уже не делал по возрасту.

Моторы предполагалось использовать от игрушек – ДП-6, МП-2-007, МП-3-015 и т. д. Тогда ещё игрушки с этими моторами не были коллекционной ценностью, а были просто обломками, и надёргать с них моторов большого труда не составляло. Плюс где-то на какой-то фирме я нашёл эти моторы новые в продаже оптом, и купил сразу 2 коробки – всё, что у них было. Это были МП-2-007, у них были ужасные, очень слабые коллектора, зато разборные корпуса. Значительная часть того запаса сохранилась до наших дней, потому что все их мы потратить тогда так и не успели. Мотор приклеивался дихлорэтаном на подмоторную раму из полистирола – плоское основание из куска толщиной 2 мм с двумя полосами толщиной 4 мм, которые спиливались под требуемый угол наклона, всё так же склеивалось дихлорэтаном, потом эта конструкция привинчивалась к модели, и, двигая мотор вперёд-назад, можно было добиться соосности редуктора. Называлось это «модель класса «Карт»».

О кузовах не задумывались – главное, что хоть что-то хоть как-то поехало. Дмитрий Алексеевич предлагал выпилить из твёрдого модельного пенопласта сиденье, как на Додже, только побольше размером, и спаять из латунной проволоки руль, как на Форде. Однако для движущейся модели карта нужен пилот в полный рост, и это было уже слишком сложно. Про прямо-таки просящееся сюда решение – с высоты моего сегодняшнего опыта – картонный кузов, почему-то тогда не вспомнили. Ну, я, понятно в силу возраста презирал картон как материал для моделей, но мой опытный и знающий всё на свете учитель?

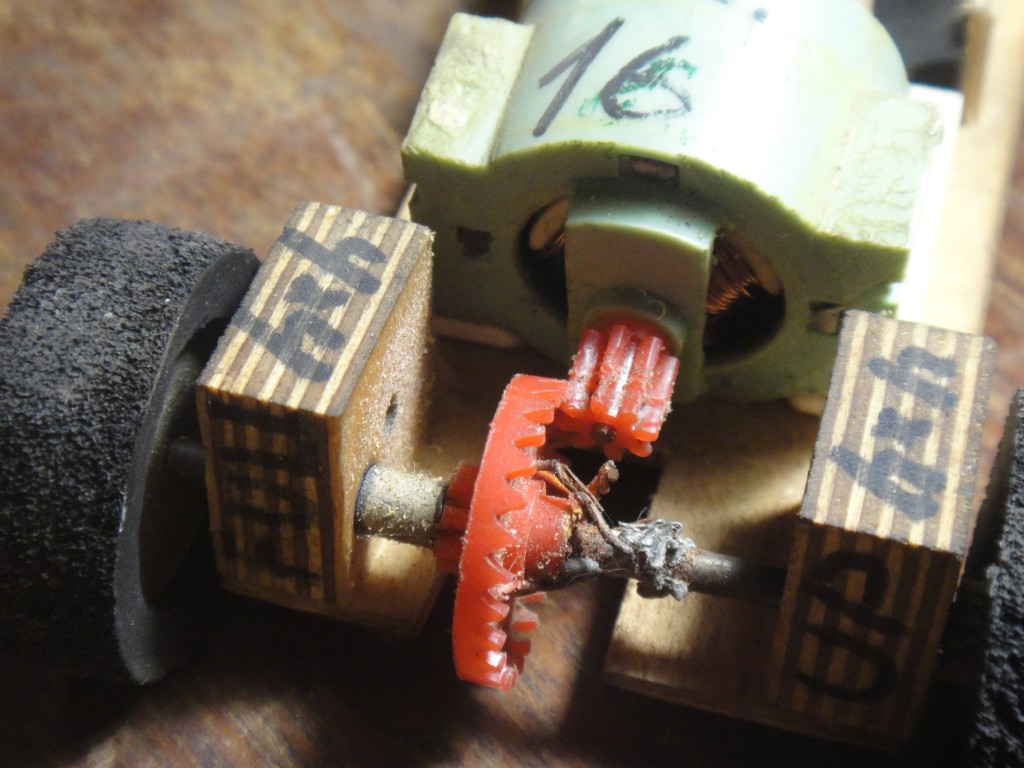

В итоге делали, что как бог на душу положит, и наиболее удачным вариантом стало использование кузовов от подходящих по размеру игрушек. Лишь я склеил из двухмиллиметрового полистирола практически полноценный кузов под конкретное шасси. Нарисовал произвольную фантазию, боковины подогнал, чтобы они плотно вставлялись между кубиками, а для подстраховки добавил пару болтиков с гайками по бокам, которые потом заменились на иголки и кусочки микропористой резины. Я взял брошенную детскую модель, привёл её в порядок и сделал все возможные ее модернизации, которые мы к тому времени придумали. Самый «навороченный» мотор из корпуса от МП-2-007 с пропиленными окнами, ротор от МП-3-015, оказавшийся самым надёжным, а щётки из полосок бериллиевой бронзы, на которую я набрёл случайно, роясь в бескрайных кружковых загашниках, потому что штатные щётки не выдерживали долго. Трёхмиллиметровая стальная задняя ось (вместо латунной) имела приспособление от проворота шестерёнки: в ней сверлились маленькие отверстия, на ось напаивалась медная проволока, которая продевалась потом в отверстия на шестерне и скручивалась. Поскольку всё делалось на собранной модели, важно было не греть ось сильно, чтобы не поплавить пластмассовую шестерню, иначе всё пропало.

А сами колёсные диски шириной вдвое от привычной, я выточил из алюминия на станке и нарезал в них резьбу, чтобы наконец избавиться от гаек и последующих их поисков по всей трассе и под ней. Как ни тяни – либо сорвёшь, либо открутится. Перенёс крепление передних колёс и токосъёмника. На нашей трассе передние колёса имели значение. Медная шина не была утоплена в полотно, а просто была прикручена поверх, более того, радиус поворота трассы на мост вкупе с изгибом на подъём были такими, что модель с клиренсом менее 4 мм там не могла проехать вообще, а если остановиться на этом участке внутренней дорожки, то уже всё, не тронуться – из-за кривизны полотна щётки токосъёмника теряли контакт. Но зато если ехать «правильно», то дорожка с этим виражом была быстрее соседней. Именно это открытие привело нас к изобретению системы заездов по обоим дорожкам, и только потом я это вычитал в красной досаафовской книжечке «Правила соревнований по автомодельному спорту» (сейчас найти её не представляется возможным).

Поскольку Дмитрий Алексеевич был в первую очередь моделистом-стендовиком, а сферой его интересов была бронетанковая техника первой мировой в мелких масштабах, нюансы и технологии трассовых моделей мне приходилось постигать самостоятельно вместе со своими учениками, которые были младше меня совсем ненамного, на три года, а никаких внешних источников знаний у нас не было. Дмитрия Алексеевича за трассой я вообще не помню. Он всё отдал на откуп мне, и я старался изо всех сил.

На колёса из микропористой резины мы перешли достаточно быстро, вариант, на который рассчитывал Дмитрий Алексеевич, с колечками от велосипедной камеры на фанерных дисках, сразу оказался совершено нерабочим, и дальше было множество экспериментов с намазкой трассы, о существовании которой я вычитал в Моделисте-Конструкторе. Хорошо поехало на эпоксидной смоле (вспоминаем первые всесоюзные соревнования в СССР), но загаживать ею всё вокруг мы не рискнули и вовремя остановились. Проблема решилась только после покупки у Александра Федотова за те доллары настоящей трассовой намазки, но как её МАЗАТЬ, она же намазка, ни он не сказал, и в Моделисте-Конструкторе написано не было. Безуспешно попытавшись нанести ее из тюбика на трассу, мы остановились на варианте пропитывать ею колёса…

С моторами от игрушек тоже было непросто. Даже на самых «заряженных» долго ездить было нельзя, они нещадно грелись, и если кататься слишком долго – коллектор плавится – и всё, нет у тебя мотора. Где-то 5 минут мотор держался, а если больше 10-15 минут непрерывно – то, как правило, это был конец. Такой «высший пилотаж», как перемотка роторов, изготовление новых коллекторов и прочее, мы не делали – некому было меня этому научить, чтобы я уже учил ребят, а в «Моделисте» про то как перематывать моторы, не писали, видимо, считая что это просто очевидная сама собой разумеющаяся вещь.

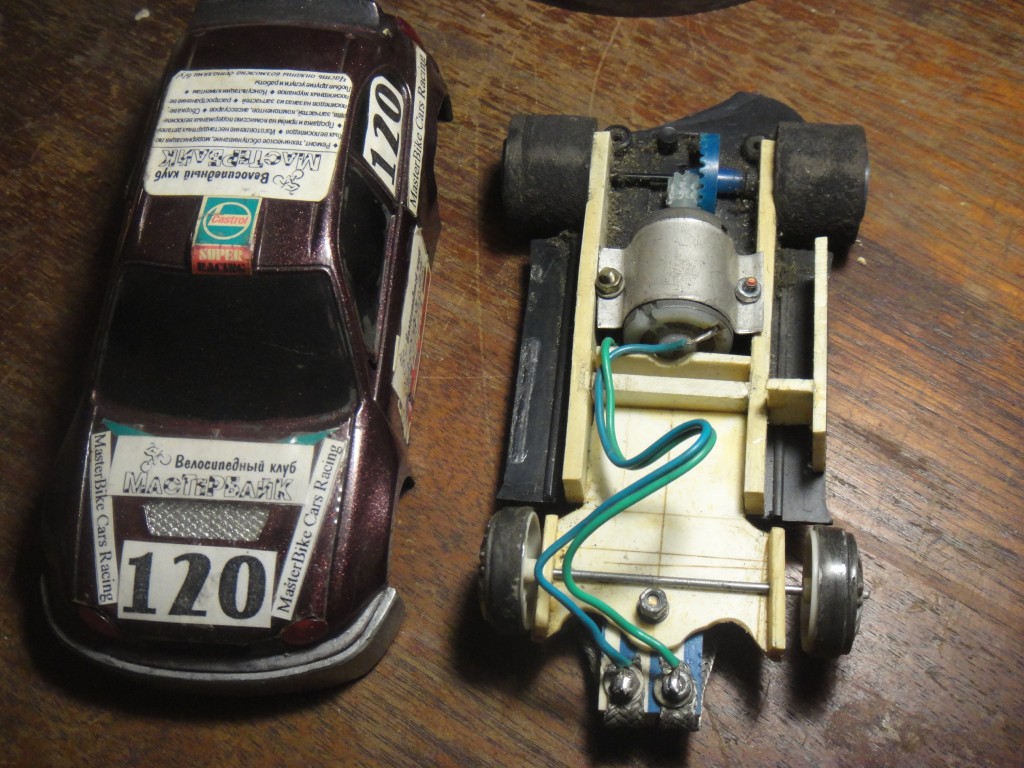

Дмитрий Алексеевич, конечно, старался нам помочь, и принёс моторы ДПР и ДПМ от какого-то полувоенного полусекретного оборудования, но они оказались недостаточно мощные, а ещё на них было крайне сложно поставить трибку из-за нестандартного вала. Спасением оказались авиамодельные моторы Graupher Speed серий 300 и 600. Их можно было купить в Термике, а на модели мы их ставили, пропилив в фанерном днище прямоугольное окно со скошенными краями, и прижимали сверху жестяным хомутом. Тут выдержать соосность редуктора было сложнее, это делалось формой и размерами окна, и если промахнулся и перепилил, то приходилось что-то прокладывать между мотором и окном. Но эти моторы были уже для следующих моделей, но какими они должны быть, мы не имели ни малейшего представления. На два шасси Flexi-2 был только один покрашенный кузов и один готовый комплект колёс, поэтому получилась собрать только одну модель. С непроточенными колёсами (а что, их ещё и протачивать надо?) клиренс у Flexi-2 был немалый, но всё равно до 4 мм не дотягивал. Передние колёса пришлось импровизировать, готовых Федотов нам не продал, только ось, никакой инструкции не было, в итоге я что-то туда выточил на станке, но они не крутились. Первые запуски этой модели повергли нас в шок своей скоростью, а ещё она не могла пройти тот самый вираж на мост: если ехать быстро, то модель вылетала, если медленно – токосъёмник терял контакт. Потом конечно приноровились, но эта модель одна – с кем ей соревноваться?

Мощным импульсом для нашего дальнейшего роста стало знакомство с ещё одним трассовым кружком. Он находился в ДСТК «Интеграл» в Химках, что буквально рядом с Тушино. Работал там молодой, как и я, педагог Зыков Олег Альбертович. У них трасса была чуть ли не с 1990 года, когда клуб только открыли, но раньше как-то мы о нём не знали. Нашёл их Дмитрий Алексеевич, а дальше уже действовал я, и знакомился, и поехал вместе с ребятами в гости. Это конечно было множество новых впечатлений и для нас, и для них. Начали с того, что наши модели не подходили к их трассе, не совпадали размеры токосъёмников! Мы делали «по книжечке» и паз у нас был 4 мм. Химки же ехали на «гвоздиках». Шина на них трассе была также поверх полотна, а само полотно – из шкурки, как самые первые трассы 80-х. Мы, конечно, были под впечатлением от размера трассы, которая была раза в три больше нашей и стояла отдельным сооружением на собственных ножках (наша лежала на металлической тумбе со всяким добром и нависала над мотором фрезерного станка, проходя буквально в 5 см от его станины), а главное, на ней было не 2, а 4!!! дорожки!

После того, как мы по-быстрому подпилили токосъёмники наших моделей, чтобы они не застревали в химкинском пазу, мы… всё равно не поехали! Поскольку на нашей трассе мы были совершенно не ограничены амперами, то и моторы у нас ехали любые какие угодно. В Химках же был какой-то слабенький блочок, который замыкался и уходил в защиту не только от настоящего пармовского мотора, но и даже от авиамодельных «SPEED». Ещё в Химках были контроллеры, сделанные из… ползунков от цветного телевизора! Просто реостат, причём чтобы скорость сбросить – его тоже надо было двигать, никакой возвратной пружины не было. Тормоза тоже, кажется, не было. Договорились, что к следующему нашему визиту Химки решат проблему с питанием, контроллерами, а мы подпилим токосъёмники.

Потом была пара лет плотной дружбы, сотрудничества и несколько совместных соревнований. К нам Олег приезжал только один раз, потому что их трасса была объективно лучше, кабинет просторнее, а их модели совсем никак было не заставить ехать на нашей маленькой трассе, по тому самому виражу. Мы стали разрабатывать совместные общие правила, вместе расшифровывать всякие непонятные фразы из «красной книжечки» — как это «при наклоне модели передние колёса должны касаться трассы раньше шасси»? Колёса же и так уже стоят на трассе! При этом мы не стали пытаться соответствовать этим правилам, назвав все свои модели «G -7 модель свободной конструкции». Мы придумывали свои классы, исходя из тех наработок, что у нас уже были. Одним из таких удачных совместных классов был «Игрушка». Смысл в том, что игрушечная машинка подходящего размера и масштаба перепиливается в трассовую, причем можно и нужно даже с сохранением днища!

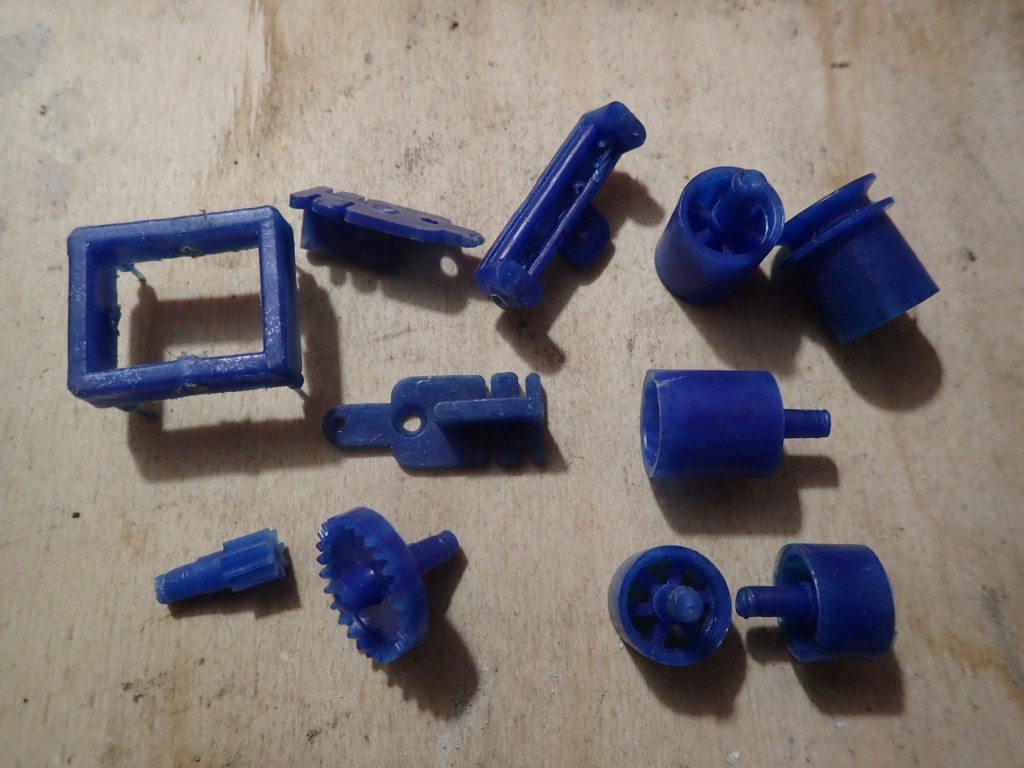

В поисках таких подходящих игрушек мы с Олегом нашли какую-то оптовую контору в подвальчике где-то в Измайлово, и пошли бродить по их залам-катакомбам. Нашли там гору китайских машинок по смешным ценам, при этом имевших весьма детализированные копийные кузова строго в наш габарит, вот как это получилось? За наличные нам отгрузили их целый мешок, который мы потом с огромным удовольствием курочили. Одним из интересных моих экспериментов была постройка полноприводной модели в кузове Mercedes-Benz CLK GTR. Все, наверное, проходили через это. В центре фанерного шасси (игрушечное не выдержало) расположился Speed 600. С него через пару одинаковых больших прямозубых шестерен из игрушечного редуктора момент передавался на продольный вал вдоль всей модели, сделанный из велосипедной спицы, а с него уже на передние и задние колёса через обычные трибки и подковообразные шестерни. Ехало это всё очень достойно на фоне остальных наших моделей, но не настолько, чтобы это стало 100% орудием победы, поэтому эксперимент так одной моделью и ограничился, тем более что спереди было очень сложно разместить и шестерни, и токосъёмник. Да, тут снова нужно упомянуть Александра Федотова. С ростом количества моделей у нас возникла проблема с шестернями и колёсами, игрушки уже начали заканчиваться, а типового решения по колёсным дискам не было вовсе. И тут он предлагает «набор для трассовой модели», синее полиэтиленовое литьё, промышленного качества, происхождение и авторство которого мне неизвестно по сей день, но с этими наборами дефицит деталей закончился.

Продолжая тему экспериментов, стоит отметить, что мне лично в общем-то соперничать было не с кем. У учеников своих я без труда выигрывал даже на примитивных «картах», должного педагогического опыта, чтобы натренировать детей, у меня ещё не было, да и о каких тренировках можно говорить на такой трассе и таких моделях, ну а о чём-то более сложном и говорить не приходится. У Федотова мы купили несколько лексановых некрашеных кузовов, но что делать с ними, мы не знали – даже покрасить нормально не могли. Баллончиков в те времена не существовало, тамиевских красок для лексана у нас не было, вообще мы не знали об их существовании, а вместо аэрографа у нас была известная конструкция из двух трубочек. Нитрокраски для деревянных моделей мы мешали сами, добавляя нужное количество растворителя. Я же немало экспериментировал с цветами, смешивая имеющиеся краски, делая металлики путём всыпания в готовую краску порошка серебрянки. Для лексана эти составы точно не годились. Но самое главное – мы не представляли, как можно просто и доступно маскировать окна, клейкая плёнка тогда уже была, почему Дмитрий Алексеевич не показал, как просто это делается – я не знаю. Так же я не понимаю, почему я не додумался до этого сам, ведь двухцветную окраску с маскированием второй поверхности я же освоил. А Дмитрий Алексеевич взял один кузов на работу и покрасил его там гибкой прекрасной краской, но… снаружи! В итоге вся красота зелёного металлика оказалась на внутренней поверхности, да и окна он не замаскировал.

До этого кузовная технология у нас была только одна, пришедшая из кордовых моделей-копий – стеклопластик. Наверное, поэтому Дмитрий Алексеевич не замаскировал окна, ведь в стеклопластике их прорезают и вставляют прозрачный материал. Понимая, что кузовов становится всё меньше, следующий кузов я решил использовать… в качестве матрицы для выклейки стеклопластиковой копии! Получилось две копии, на второй лексановый кузов порвался совсем, несмотря на разделительный слой. Этот кузов пошёл на модель с экспериментальной подвеской передних колёс, которые я выточил из эбонита, ну был кусок подходящего диаметра. Я всё пытался совладать с нашим виражом на мост. Хотя самое правильное было бы просто вырезать кусок опор и мост занизить, потому что уже было ясно, что мы сделали его выше чем надо минимум в 2 раза. Но на трассу у нас уже ушёл год, и трогать её снова было просто страшно. Подвеска на хитрой формы рычагах из велосипедных спиц (а их шляпки удерживали колёса) работала, но прохождению виража не помогала никак. В этом стеклопластиковом кузове я окна не прорезал, а просто нарисовал их приготовленной из синего, белого и серебрянки голубой краской кисточкой на глазок по контуру.

Ещё один стеклопластиковый эксперимент – Chaparral 2J – я сделал, потому что он весь состоит из простых плоскостей. Я склеил болванку из жёсткого пенопласта и оклеил ее стеклотканью. Потом плоскости поверхностей сделал на фрезерном станке (!) и выскоблил пенопласт изнутри получившейся стеклопластиковой скорлупы. Это, понятно, «одноразовая» технология, по такому же принципу я делал корпус для «Прибоя» в своё время, только там болванка была деревянная. Фанера для шасси Чапарраля была не обычная, а с углепластиковыми слоями, нашёлся кусочек такой как раз под модель. Впрочем, это не помогло ей ехать быстрее других экспериментов. Скорее на скорость этой модели повлияло то, что больше никаких «инноваций» в ней не было, поэтому она достигала скоростей, на которых в поворотах её уже начинало ощутимо носить. Главным плюсом в ней был мотор Piko, который практически не грелся и у которого не видно было, чтобы уходили щётки, они были графитовые, поэтому бороться с тем, как модель носит в виражах, можно было сколько душе угодно.

Но больше всего всё равно мы эксплуатировали «карты», наш аналог «чайника», который, получается, мы независимо от Нестеренко изобрели в качестве первой модели: простая, типовая, с разработанной технологией постройки неумелыми детскими руками. Я набил в «Лексиконе-97» подробную инструкцию со схемами, как размечать и собирать модель – и повесил распечатки в кабинете. Я тогда не думал о том, что нужно как-то обучать детей работе с чертежами, схемами – я преследовал прозаическую цель не объяснять 100500 раз одно и то же каждому ребёнку. Но в целом это работало. «Чертёж для изготовления токосъёмника» помню как вчера. Пожалуй, это последняя деталь, про которую я не рассказал. Готовых токосъёмников у нас не было, и мы клеили их дихлорэтаном из двух полистирольных частей, которые и надо было разметить и выпилить по чертежу, а главное, очень хорошо склеить. Часто бывало, что у моделей, вместо того, чтобы вылететь из паза в повороте, отламывался флажок токосъёмника, и приходилось делать новый, переклеивать – вместо того, чтобы кататься на трассе. Ещё на том стенде я повесил технические требования к моделям, и правила соревнований, но их, похоже, никто кроме меня не читал.

Как у нас проводились соревнования. Что-то, конечно, было взято из «красной книжечки», но основное приходилось додумывать и приспосабливать. Я неспроста до сих пор ни слова не сказал о системе управления трассой – ее у нас просто не было. У нас был «судья – счётчик кругов». Два судьи, по одному на дорожку. Третий – чаще всего я – следил за временем у выключателя блока питания. Ошибались, конечно, все, особенно когда ехали близкие по силам ребята, и была постоянная борьба, в каждом повороте. В итоге про время могли вспомнить только когда начинали пованивать моторы. В Химках, к слову, было всё точно так же, только «судья – счётчик кругов» там был один – Александр Редкин. Это второй педагог, он вёл кружок картинга, но по факту и там, и там были в основном одни и те же дети, и оба кружка были одной дружной компанией. Александра нельзя было отвлекать и даже близко подходить к нему во время заезда, на всех гонках он только и делал что рисовал палки сразу по 4 дорожкам. Как у него это получалось, я до сих пор не могу представить.

…Закончилось всё достаточно быстро буквально в несколько дней. В начале 2001 учебного года к нам пришла директриса и обрадовала, что клуб у нас будет теперь совсем другой, будут «новые технологии», все технические кружки будут в одном инновационном кабинете, и всё будет очень распрекрасно. А у нас на тот момент технические кружки занимали полклуба. Авиамодельный, столярный, радиотехнический, судомодельный, слесарно-механический! И у всех большие кабинеты и куча оборудования – сказывалось подшефное прошлое клуба. Несмотря на то, что слесарно-механический был буквально напротив нашего кабинета, у нас был свой кружковый станочный парк ничуть не хуже. Три токарных станка: два настольных, один из них прецизионный, только под цанги, огромный промышленный с нортоновской коробкой и безынерционным патроном, фрезерный – тоже отнюдь не ученический, сверлильный и даже граверный (копировально-фрезерный) с пантографом! И ещё трасса посреди всего этого. В общем, всё это великолепие собрались «оптимизировать», хотя тогда ещё не знали такого слова. Мне говорили – пакуй всё в ящики и собирай манатки, кружку конец! А я не верил – я же вырос там, это был мой второй дом (а то может быть и первый, а то место, где я ночевал – второй), как это – всё? У меня это не укладывалось в голове. И когда уже пришли всё выбрасывать, спасать что-либо было поздно. А кое-что уже унести просто не давали. Я сумел спасти лишь единичные модели, многое из того что мне было очень дорого, было уничтожено либо разворовано – потому что надо было сразу паковаться. Сохранить трассу тоже не удалось, и тогда Дмитрий Алексеевич, который стал мне по сути заместо отца, впервые за все годы наорал на меня, за то, что я не сохранил трассу. А я вообще ничего не видел как и куда её дели, и был не при делах, раз – и нету её, всё.

Конечно, никаких «новых технологий» не появилось. КЮТ раздербанили интересанты посерьёзнее меня. Станочный парк разошёлся по фазендам и металлоприёмкам, а залежи в подвалах КЮТ – материалы, старое оборудование, модели – стали добычей азиатов из ЖЭКа.

После некоторого косметического ремонта, который продолжался несколько лет, какие-то кружки там всё же открылись, но мне там места уже не было. Я как мог же сопротивлялся дербану клуба, поэтому стал врагом для всех — от директора до распоследнего вахтёра. Вахтёры же ночами ходили на склад и воровали там алюминиевые поковки (ещё один мой любимый «поделочный материал» для фрезерного станка), а потом сдавали их в металл. А вот Дмитрий Алексеевич в «обновлённый» клуб вернулся. Его переселили в судомодельный кружок, и они с судомоделистом работали по очереди, «мечта» директрисы об «эффективном использовании помещений» воплотилась. Конечно, уже никакой трассы, Дмитрий Алексеевич вернулся к тем простым моделькам по шаблонам из полуфабрикатов без амбиций и претензий. Я заходил туда к нему, но видел, что я нежеланный и непрошеный гость, и перестал приходить.

А потом и эти кружки куда-то делись, и помещение встало на очередной «ремонт» на долгие годы. Потом его передали департаменту социальной защиты населения, и больше никогда никакого технического творчества в нём не было.

PS Моя память сохранила домашний телефон Дмитрия Алексеевича. Спустя несколько лет после всего этого я набрал номер. Хотел просто попросить прощения. Не знал за что, но раз виноват… Дмитрий Алексеевич оказался очень рад моему звонку, он не держал на меня никакого зла и обиды, «нас всех тогда просто обманули», и станок кстати тот граверный, он сам покупал на свои деньги на пару с судомоделистом – он тоже не смог спасти. Очень хорошо мы тогда поговорили, у меня просто была гора с плеч. Но на все приглашения встретиться, я же работал после КЮТ в разных местах, и трассы у меня были не в пример нашей, я хотел показать своему учителю, что вот, смотрите, у меня получилось – он отвечал отказом, типа, куда мне, я уже не выхожу никуда и всё такое…

Александр Эккерт

Москва, 2025